映画「ファインディング ニモ」で、多くの人から愛されるようになった『カクレクマノミ』。オレンジ色の体に3本の白い線。白い線の周りには、黒色の細い縁取りがあって、全体を引き締めていて、アニメのキャラクターにぴったりなデザインですね。

サンゴ礁でイソギンチャクと共生するクマノミの中でも、カクレクマノミは、白線の方向(縦・横)と、白線の数で、クマノミの種類を見分けていることが分かってきました。

そこでこの記事では、クマノミの仲間の生態と、カクレクマノミがクマノミの種類を見分ける方法について、詳しく紹介します。

イソギンチャクに暮らすクマノミ

カクレクマノミなどのクマノミの仲間は、サンゴ礁の海でイソギンチャクに暮らしています。

次のように、クマノミにもイソギンチャクにもメリットがある共利共生の関係です

クマノミの仲間はイソギンチャクの毒針も平気!?

イソギンチャクの触手には、毒針があり、触れると刺されてしまいます。

ですがクマノミの仲間は、体表の粘液の成分がイソギンチャクの粘膜と似ているため、イソギンチャクはクマノミを敵と認識せず、毒針を刺そうとしないのです。

このため、イソギンチャクの触手は、大きな魚などの外敵からクマノミを守ってくれているのです。

イソギンチャクにもクマノミと暮らすメリットがある

クマノミが泳ぎ回ることで、イソギンチャクには新鮮な海水が送り込まれます。

クマノミは、食べた残したエサをイソギンチャクの触手の間に蓄える習性がありますが、これをイソギンチャクは食べてしまいます。

さらにクマノミは、イソギンチャクに付いてしまった寄生虫などを食べたり、イソギンチャクを食べに来る魚を追い払ったりもしていて、イソギンチャクにもクマノミと暮らすメリットがあるのです。

クマノミと他の種類の魚が一つのイソギンチャクに同居

クマノミの仲間は、住処となるイソギンチャクを守るために他の魚を攻撃して追い払う一方で、ミツボシクロスズメダイの幼魚など他の種類の魚も同じイソギンチャクで暮らしています。

ではどのような魚を追い払うの? という疑問がわいてきすよね。

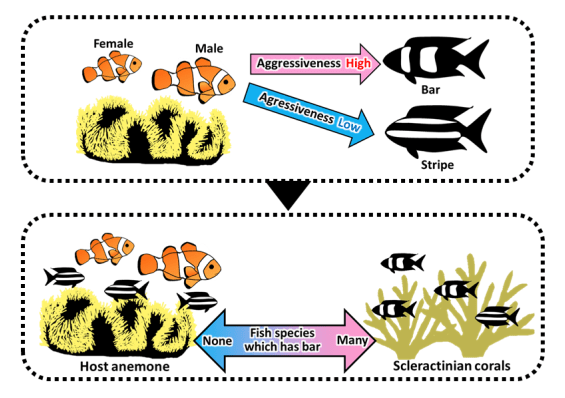

沖縄科学技術大学院大学 (OIST) の研究者が「カクレクマノミ」に対して観察や実験を行い、カクレクマノミは相手の魚の模様によって攻撃性を変化させることが分かってきました。

カクレクマノミは横縞模様の魚とは同居しない

観察結果によると、カクレクマノミが住むイソギンチャクには、横縞の魚は同居していませんでした。

皆さんもダイビングでカクレクマノミを見つけたとき、横縞の魚が一緒にいないことを確認してみてください。

魚の縞の方向は、釣り上げた状態、頭が上、尻尾を下にした状態で表現します。

横縞は、カクレクマノミの白線と同じ方向です。

周囲のサンゴには縦縞・横縞どちらの魚も暮らしている

カクレクマノミが住むイソギンチャクには横縞の魚は同居していない一方で、周囲のサンゴには縦縞・横縞どちらの魚も暮らしているのを観察できます。

カクレクマノミは、横縞の魚を同種の魚と認識して追い払っていると考えられます。

カクレクマノミは横縞模様の魚を攻撃して追い払う

研究者達は、黒地に白で縦縞と横縞を描いた2種類の模型の魚をカクレクマノミに見せ、反応を観察しました。

すると、予想通り、縦縞の模型に対して、「追いかけ」や「噛みつき」などの攻撃行動を行ったのです。

カクレクマノミは横縞の本数も認識できる!?

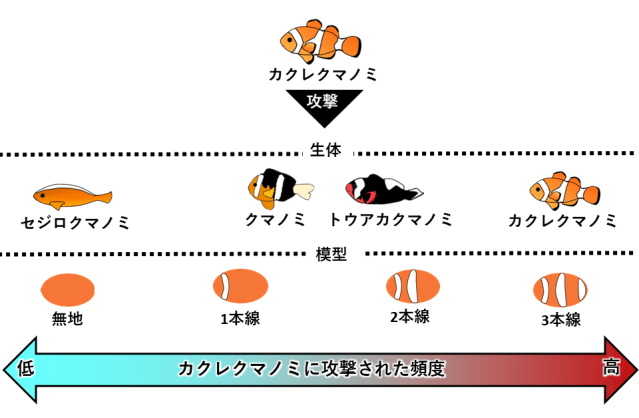

次に研究者達は、カクレクマノミが横縞の紺数を認識しているか、実験で確認しました。

・カクレクマノミの水槽の中に、白線の数が異なる別の種類のクマノミを入れた小さな水槽を入れ、カクレクマノミの様子を観察

・オレンジ色にカクレクマノミ同様の3本横縞~縞なしの魚のプラスチック製の模型をカクレクマノミに見せ、カクレクマノミの様子を観察

すると、カクレクマノミは、3本の横縞模様を持つ魚模型を最も攻撃しましたが、2本縞→1本縞→縞なしの順に攻撃性が弱まりました。

カクレクマノミは、縞模様の本数を認識できるようです。

そして、3本の縞模様を持つ魚を競争相手とみなして攻撃しているのでしょう。

2本縞はクマノミ、1本縞はトウアカクマノミ、縞なしはセジロクマノミに相当します。

ニモは、セジロクマノミは追い払わないけど、カクレクマノミは追い払うということになります。イソギンチャクをめぐる縄張り争いですね。

ニモの写真を撮っていて、同じイソギンチャクにセジロクマノミがいるのを見たこと、何度かあります。二種類をいっしょに撮影したかったけど、無理でした。

攻撃するのは最も大きなメス

イソギンチャクに暮らすクマノミのコロニーは、複数の幼魚と、大きいオス1~数匹、最も大きなメスの構成。

メスがいなくなると、最も大きなオスが性転換してメスになります。

他の魚を追い払うのは、大きなメスの役割。コロニーを乗っ取られたら大変ですものね。

写真を撮ろうとしたときに、カメラに寄ってきたり、赤いストロボを攻撃するのもメスです。

邪魔だけど、縄張りを守ろうと頑張ってるって分かったら、優しい目で見てあげられそうです。

こんな論文を発表しているのは、理学博士ですよ。研究者としての立場を得るのは大変かもしれませんが、楽しそうな研究内容、うらやましく感じます。

クマノミの生態まとめ

イソギンチャクに共生しているクマノミの仲間。体表の粘液がイソギンチャクの粘液と似た成分なので、イソギンチャクから毒針で刺されません。

カクレクマノミは、縦縞の魚は攻撃しないけど、カクレクマノミと同じ方向の横縞模様の魚を攻撃することが分かってきました。

さらに、カクレクマノミと同じ3本縞の魚は強く攻撃するけど、2本縞~縞なしと縞の本数が減るにつれて、攻撃性も弱まることも分かってきました。

カクレクマノミは、体の模様を認識し、同種と異なる種を区別していると考えられます。また、横縞模様は、カクレクマノミにとって、縄張りを侵害する競争相手と認識している可能性があります。

カクレクマノミの生態は、共生関係、模様によるコミュニケーション、攻撃性など、興味深いものがたくさんあります。

ダイビングしていてニモを見つけたときには、同じイソギンチャクにどんな模様の魚が一緒に暮らしているかも、観察してみてください。